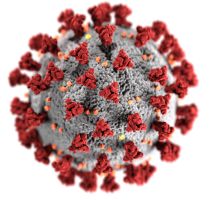

3D-Grafik des SARS-CoV-2-Virions

Urheber: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

gemeinfrei

Ein Gespenst geht um die Welt. Gerade noch schien es weit weg, im fernen China. Nun ist China gar nicht mehr so fern wie noch vor ein paar Jahren. Es ist nicht mehr das Entwicklungsland, nein, es ist im Begriff, alles bisher Dagewesene technisch, wissenschaftlich und ökonomisch hinter sich zu lassen.

Das Gespenst hat den wohlklingenden Namen Corona, lateinisch Kranz, Krone. Diesen Namen teilt das Virus nicht nur mit einem Mädchennamen, sondern auch mit einer Erdbeersorte, deren runder Fruchtkörper – erdbeerspezifisch – von Samen umgeben ist. Der Name verbildlicht das Aussehen des kugeligen Viruskörpers, umgeben von stachelförmigen Ausstülpungen, die ihn wie die Strahlen einer Sonne umgeben. Auch die Sonnenstrahlen werden Corona genannt. Daraus leitet sich der Name des Corona-Virus ab.

Mithilfe der Stacheln dockt das Virus an eine lebende Zelle an. Ein virusgebundenes Enzym verschafft dem fremden Organismus Zugang zu ihr. Ein Enzym ist ein Steuerungselement für die biochemischen Prozesse der Zelle. Der Begriff Enzym ist aus altgriechisch ἐν- en-, in-, und ζύμη zýmē, Hefe, abgeleitet. Damit ist gemeint, daß ein Enzym wie ein Gärstoff einen Umwandlungsvorgang auslöst. Das Protein im Stachel des Virus öffnet die Zelle und bewirkt deren Verschmelzung mit der Virushülle. So gelangt die Erbgutinformation des Virus in den inneren Kern der Zelle, in der sich nun ein gigantischer Umpolungungsprozess in Gang setzt. Indessen geht die Zelle, sobald sie ihre Funktion als Vermehrungskörper erfüllt hat, wie ein geplatzter Luftballon zugrunde und setzt die frisch erbrüteten Viren frei, die nun ihrerseits gesunde Zellen befallen, um sie effektiv, zu ihren eigenen Gunsten, zu steuern. Und abermals vollzieht sich der gleiche Kontrollmechanismus, der die Zahl gekaperter Zellen ständig erweitert.

Das Virus erreicht so in seiner exponentiellen infektiösen Tragweite eine unbekannte Dimension.

Das liegt daran, dass eine exponentielle Entwicklung im Gegensatz zu einer linearen für das menschliche Gehirn schwer vorstellbar ist. In einer linearen Funktion erhöht sich ein Wert stetig, in einer exponentiellen steigend. Es findet ein Vermehrungsprozess statt, der sich selbst beschleunigt.

Er beginnt gemächlich, dann vollzieht er sich immer schneller, bis er schließlich einen fast senkrechten Anstieg der Infektionsrate erreicht, weil beim exponentiellen Wachstum in einem festen Zeitraum jeweis eine Vervielfachung der Fallzahl stattfndet. Legt man dem dem exponentiellen Wachstum also eine Reproduktionszahl – den R-Wert – nur eine geringfügig erhöhte Fallzahl über 1 zugrunde, beginnt bereits ein exponentieller Anstieg der Inzidenzen, der Fallzahlen.

Liegt der Faktor bei 1, steckt jede infizierte Perspn jeweils eine weitere an. Also stecken 3 Pesonen 3 weitere an. Hier beginnt der leicht vorhersagbare lineare Anstieg: Diese 3 geben das Virus wiederum jeweils an einen weiteren, also einen verdoppelten Anstieg. Steckt aber jemand stattdessen 3 weitere an, beginnt das expoentielle Wachstum, das bald explosionsartig ansteigt: Jeder dieser 3 ist Überträger bei 3 weiteren, also 9, diese wiederum ihrereits von je 3, also 27. Danach steigt die Anahl auf 81, dann auf 243, 729, 2267 und so geht es immer rasanter weiter. Eine stetig wachsende lineare Kurve ist lange überholt, während die exponentielle ins Unermessliche ansteigt.

Das Virus SARS-CoV-2 ist eine Mutation bekannter Influenza-Viren, die schon MERS und SARS (1) verursacht haben, grippale Viruserkrankungen der Lunge, die offenbar von Wildtieren ausgehen, jedoch, um übertragen zu werden, eines Zwischenwirts bedürfen, der seinerseits eine Übertragung auf einen anderen ermöglicht. Dieser Krankheitsüberträger ist bisher noch unbekannt, sodass die vollständige Infektionskette noch im Dunkel liegt. Es gibt Vermutungen, dass es sich um ein Schuppentier handelt, das streng geschützte Pangolin, ein exotisches, archaisch anmutendes Säugetier, dessen Fleisch als Delikatesse, dessen Schuppen als Potenz- und aphrodisierendes Arzneimittel der traditonellen chinesischen Medizin illegal gehandelt werden.

Wurden SARS und MERS noch als fernöstliche Erscheinungen wahrgenommen, versetzt das neuartige Corona-Virus CoV-2 die Welt nun in Alarmstimmung.

Influenza Virus

public domain

Viren sind Erreger, die uns aus unkomplizierten Krankheitsverläufen wie einem Schnupfen bekannt sind. Schwerer wiegt dagegen schon das Grippe-Virus, das Influenza-Virus. Sein klangvoller Name, der aus lateinisch influere, einfließen, abgeleitet ist und Begriffe wie Einfluss, Beeinflussung umfasst, lässt schon eher an Gefahr denken. Und tatsächlich, Influenza, die „echte“ Grippe – also alles andere als ein grippaler Infekt, eine harmlose Erkältung – ist eine ernste Infektion, hervorgerufen durch Viren aus einer äußerst vielfältigen Familie.

Ein Virus ist ein Organismus, den als Krankheitserreger zu eliminieren, deshalb so schwierig ist, weil man noch kein Mittel zu seiner Bekämpfung kennt. Man kann sich das Virus vorstellen als eine Art Parasit, der eine Zelle kapert und am Leben eines lebendigen Organismus „saugt“, indem er sie für seine eigenen Bedürfnisse umprogrammiert, sie also entgegen ihrem ureigenen Lebenszweck für die eigenen Überlebensstrategien steuert. So erfüllt sich ihm, dem sexuellen und existentiellen Nicht-Wesen, sein Verlangen nach Überleben und Vervielfältigung.(2)

Das ist bei Bakterien, die zu den Lebewesen zählen, anders, weil sie mit biologischen Mitteln, Antibiotika, bekämpft werden können. Ein Antibiotikum ist ein Medikament, das lebendige Organismen angreift, indem es aus Stoffwechselprodukten von Mikroorganismen gewonnene Substanzen gegen bakterielle Krankheitserreger einsetzt. Das nämlich sagt der Name Antibiotikum aus. Darin steckt anti, αντί,, gegen, und βíος, bios, Leben.

Antibiotika können also nur gegen lebendige Organismen wirken. Dagegen weiß man über Viren noch nicht genug, um sie in ihrer Zwischenexistenz in den Gegensätzen Leben und Material einzuordnen. Ein Virus ist der kleinste Krankheitserreger, der einen lebenden Organismus befällt. Das Virus selbst ist kein Lebewesen: Es fehlt ihm das entscheidende Merkmal des Lebens, der Stoffwechsel. Auch die Art seiner Vermehrung ist tendenziell ungeklärt. Dabei ist die Tatsache seiner Fähigkeit der Reproduktion unstrittig. Ein Virus veranlasst seine Wirtszelle zur Reproduktion, einer Art Manipulation zu seinem eigenen Vorteil und zum Nachteil der parasitär besetzten Zelle, des „Wirts“. Dadurch kommt es zu einem Prozess vehementer Vermehrung der Viren innerhalb der Wirtzelle, bis diese an Überbeanspuchung stirbt und die neu produzierten Viren weitere gesunde Zellen besetzen können. Allerdings – und hier setzt eine kollektiv vermittelte Raffinesse dieses Organismus ein – geschieht das nur bis zu dem Punkt, der den Wirt, dessen vitale Funktion er schmarotzend nutzt, noch möglichst lange am Leben lässt, um sich nicht durch dessen Tod die Lebensgrundlage zu entziehen.

Man kennt seine Zerstörungskraft, seine Überlebens- und Anpassungsfähigkeit. Das macht ihn Lebendigem zwar ähnlich, jedoch umso schwieriger zu bekämpfen. Es wird davon ausgegangen, dass befallene Lebewesen Viren nur durch körpereigene Immunabwehr eliminieren können.

An diesen Gedanken knüpft die Idee von Impfung an. Eine aktive Impfung setzt den Körper einer unbedenklichen Infektion aus und versetzt ihn in die Lage, Abwehrstoffe gegen den Erreger aus eigener Kraft zu bilden und sich des nunmehr identifizierbaren Angreifers in einer Art Körpergedächtnis zu erinnern. Im Falle einer Neuinfektion soll der Körper dadurch befähigt werden, sich gegen einen neuerlichen Angriff zu behaupten, immun zu sein. Die passive Impfung dagegen versorgt den Körper mit bereits entwickeltem Immunmaterial und muss, um wirksam zu bleiben, erneuert werden.

Offenbar helfen nur diese fertigen Impfstoffe bei dieser Art Infektion. Aus diesem Grund arbeiten Sachverständige derzeit an einem entsprechenden Impfstoff.

Was hat es nun mit dem Begriff Virus auf sich? Lateinisch bedeutet virus Saft, Schleim, schließlich gar Gift. Es ist ursprünglich ein Neutrum: das Virus, Genitiv viri, Plural vira.. In der Umgangssprache setzt sich zunehmend statt des neutralen Fachterminus die maskuline Form der Virus durch. Virulenz, aus lateinisch virulentia bedeutet ursprünglich Giftigkeit, schließlich übertragen schädliche Aktivität, Ansteckung; entsprechend bedeutet das Adjektiv virulent „im negativen Sinne aktiv, ansteckend, giftig“. Die neuerdings gebräuchlichen Wörter viral, Viralität besagen „der rasanten Verbreitung eines Virus vergleichbar“.

Die neuartige Corona-Virus-Erkrankung Covid-19, ausgelöst duch das mutierte Virus SARS-CoV-2 ist eine Abkürzung von englisch severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, (SARS-CoV-2)Corona virus disease, Corona-Virus-Erkrankung, des Jahres 2019, die andere von South-East-Respiratory-Syndrome-Corona-Virus-2.

Die Krankheit begann als Epidemie. Das ist eine Krankheit, die gleichzeitig und kurzfristig eine Vielzahl von Infizierten in einem abgeschlossenen Gebiet befallen hat. Das sagt die Vorsilbe epi-, ἐπί- mit einer räumlich und zeitlich begrenzenden Bedeutung – etwa bei und bis – aus.

Der Epidemie gegenüber steht die Endemie, wobei der Akzent auf der Begrenzung, innerhalb, liegt: ἐν, en, in. Auch die Betonung der Zeitlichkeit ist anders gelagert. Eine Endemie hat eher eine räumliche Betonung, sie betrifft also eine in einem bestimmten, prädestinierten Gebiet auftretende Krankheit, wie etwa Ebola oder Malaria.

Pandemie schließlich geht auf die griechische Vorsilbe παν-, pan-, ganz- zurück. So kommt die Bedeutung umfassende, globale, sich potenziell auf der ganzen Welt verbreitende Krankheit zustande. Die Voraussetzung einer Pandemie ist die Übertragung von Mensch zu Mensch, die erst nach der Übertragung durch den Zwischenwirt stattfindet, sodass sie schließlich per Flugzeug Kontinente überwinden kann. Sie bedarf also keiner exotischen Berührungen mehr, wie sie der Wildtiermarkt in Wuhan nahelegte. Das ist einerseits das besorgniserregende Merkmal der Ausbreitung des neuen Corona-Virus, das längst Grenzen übersprungen hat, andererseits aber auch hier, wie in seinem ursprünglichen Ausbreitungsgebiet, unauffällige Verläufe, unerkannte, symptomarme Fälle, zeitigt, die eine realistische Einschätzung seiner Ausbreitung erschweren.

(1) SARS bedeutet: Severe Acute Respiratory Syndrome /South East Respiratory Syndrome, ausgehend von Fledertieren

MERS bedeutet: Middle East Respiratory Syndrome, ausgehend von Dromedaren

Das neuartige Virus, das die Krankheit bewirkt, heißt SARS-CoV-2.Dabei bedeutet 2, dass ein andersgeartetes – ein neuartiges – Virus vorliegt, als bei bei SARS-CoviD(-1)

Die Krankheit – D = Disease – in ihrem gesamten Verlauf heißt SARS-CoviD-19. Dabei bedeutet 19, daß die Krankheit im Jahre 2019 erstmals auftrat.

(2) – Hier eine leichtverständliche grafisch unterlegte Darstellung über Wirkung und Funktion des Virus:

https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/11/science/how-coronavirus-hijacks-your-cells.html

– Hier eine weitere, neuere, gut verständliche Darstellung über die Wege, die das Virus nimmt, um den menschlichen Körper tödlich zu schädigen:

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-05/sars-cov-2-coronavirus-verlauf-lungenkrankheit-herz-blut-rachen

Neueste Kommentare