Die lebendige Natur existiert – lebt und stirbt – innerhalb einer Nahrungskette. Leben und Sterben ist ein gemeinsames System, in dem sich notwendig lebendige Existenz vollzieht. Die Ernährung von Lebewesen kann nur aus lebendigem Material (1) bestehen. Essbar im Sinne von nahrhaft können nur Stoffe sein, die aus der belebten Natur stammen. Alle Lebewesen ernähren sich also in irgendeiner Form von anderen.

Parasit ist ein Wort, das, aus dem Altgriechischen stammend, auf παρά, pará, bei, neben, mit und σῖτος sītos, (Gereide-) Kost zurückgeht, woraus sich „Nebenkoster“ für παράσιτος, parásitos (2), ergibt. Klassische tierische Parasiten bewohnen ihre Wirte in deren Körperinneren und ernähren sich auf diese Weise von fremden Ressourcen, den Körpersäften.

Parasiten im engeren Sinne benötigen, um sich zu vermehren, neben dem Wirt, von dem sie leben, einen Zwischenwirt, in dem sich ihre befruchteten Eier bis zum Larvenstadium entwickeln, um dann ausgeschieden zu werden. Ausnahme des Parasitismus ist die Entwicklung des Parasiten bis zu seiner endgültigen Reifung, wenn er seinen Wirt tötet, indem er ihn als bloße Hülle zurücklässt, um ein neues geschlechtliches Leben nach einer Metamorphose zu beginnen. Ein Beispiel dafür sind Schlupfwespen. Parasitäre Würmer bleiben zeitlebens im Körperinneren eines Wirts, den sie nur wechseln, um einen neuen Wirt für ihre geschlechtliche Vermehrung aufzusuchen.

Blutegel als Parasit einer Nacktschnecke

Foto: Manuel Krueger-Krusche

Lizenz: Creative Commons

Zwischenwirt ist ein Begriff aus der Parasitologie. Er hat also ursächlich mit Parasitismus zu tun. Parasiten sind Lebewesen, die man mehr zu fürchten geneigt ist, als gefährliche Tiere mit offenem Visier. Parasiten verrichten ihr schädliches Tun im Verborgenen. Sie ernähren sich direkt von den Lebenssäften anderer Lebewesen. Das macht sie uns fremder, ekelerregender und unheimlicher, als die bedrohliche Sichtbarkeit einer Bestie es könnte.

Jetzt taucht der Begriff des Zwischenwirts, der genuin der Parasitologie eigen ist, in der Virologie erneut auf. Er ist eine Metapher, eine bildliche Übertragung, die dazu dient, den Angriffsweg eines Virus zu beschreiben.

Ein Virus, das auf ein bestimmtes Tier spezialisiert ist, kann nicht direkt auf den Menschen überspringen, solange es keine Möglichkeit hat, sich Eingangspforten in die menschliche Zelle zu erschließen, vergleichbar einer Schloss-Schlüssel-Funktion. Dafür bedarf es einer Mutation, einer dauerhaften, genetischen Veränderung.

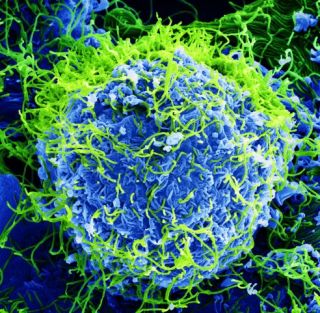

Ebola Virus

Foto: BernbaumJG

Lizenz: Creative Commons

Viren sind extrem wandlungsfähig, und damit aggressiv, zugunsten ihrer Verbreitung. Diese Wandlungsfähigkeit, die in eine Mutation mündet, kann das Virus nur in den Zellen eines anderen geeigneten Lebewesens, eines Zwischenwirts, vollziehen. Erst dann verlässt es diesen Zwischenwirt, um noch erfolgreicher in dem neuen Wirt Mensch zu wirken, indem es diesen als besonders brauchbaren Vermehrer benutzt. Ziel dieser Funktion ist seine maximale Ausbreitung, über Kontinente hinweg, was schließlich zu einer Pandemie führen kann. Betrachtet man das Virus als Parasiten, so dient das befallene Lebewesen – der Mensch – als Nährboden seiner Vervielfältigung und Ausbreitung. Die virusgesteuerte Zelle übernimmt seine Reproduktion bis sie schließlich an Überbeanspruchung und Fremdbestimmtheit zusammenbricht und zugrunde geht.

(1) Es gibt allerdings Bakterien, die dazu in der Lage sind, Steinen Mineralien zu entziehen, um sich davon zu ernähren. Inwieweit diese Fähigkeit Ernährung im Sinne eines Systems von Energiegewinnung und -einsatz und Verstoffwechselung ist, ist zu diskutieren. Es zeigt sich darin aber die unabweisliche Notwendigkeit für andere Lebensformen, dass Mikroorganismen, lebenswichtige anorganische Stoffe erschließen.

(2) Diese Bezeichnung hat ursprünglich einen anderen Hintergrund. Ein Parasitos war ein Vorkoster, dessen Aufgabe darin bestand zu prüfen, ob das für den Herrscher bestimmte Mahl bekömmlich und ungiftig sei. Auf diese Weise ernährte sich der Parasitos zwar in gewisser Weise riskant, aber bestens und gratis. Allerdings minimierte sich das Risiko einer Vergiftung bereits durch seine bloße Existenz.

Neueste Kommentare