Tengmalm Eule (Aegolius Funereus)

Bild: Maik Meid

Lizenz: Creative Commons

Hier sind die Hinterhöfe fast unzugängliche Gevierte, die sommers mit Gärten üppig begrünt sind und winters in vergessenen Laubhaufen unter Holunder- und Rhododendronbüschen allerlei verschwiegene Rückzugsorte bieten. Das Astwerk schnellwüchsiger Bäume – Ahorn, Birke und Robinie – ist für Vögel Raum für Kommunikation und Ruhe. Efeubewachsene Mauern und Zäune und mit Storchschnabel, Weidenröschen und Fingerhut geschmücktes, brombeerberanktes Ödland sind für Kleintiere und Vögel Schutz vor Störenfrieden und Raum für Werbung und Kinderstube.

Bei Tagesanbruch erfüllen die zwitschernden Stimmen der kleinen Singvögel die Luft – während der Zeit von Revieranspruch und Paarung: Amsel, Rotkehlchen, Kohl- und Blaumeise. Schon bald übertönen sie die gurrenden Laute der Ringeltaube. Dann übernehmen die heiser lärmenden von Elster, Eichelhäher und Krähe das Regiment bis hinüber zur Straße.

Wenn es Nacht wird, schweigen die Vögel. Dann dürfen samtpfotige Stubentiger durch die Büsche streifen, Igel verlassen ihren Unterschlupf und gehen rückhaltlos schnüffelnd auf Futtersuche: von Menschen dargereichte Apfelstücke, aber auch Selbsterbeutetes wie Käfer, Raupen, Regenwürmer – selten einmal eine unvorsichtige Maus.

Es ist nämlich auch die Zeit der Mäuse, die sich unterwegs – für unsere Ohren unhörbar – wispernd verständigen und ihre Wege für ihre Artgenossen mit winzigen Duftmarken versehen.

Diese kaum merklichen Zeichen ihres Treibens bleiben nicht unbemerkt bei jenen, die sie schon erwarten – den nachtaktiven Jägern.

Zu ihnen hat sich neuerdings ein weiterer Kumpan gesellt. Kein Meister Reinicke, kein Isegrimm, kein wühlendes Wildschwein – wie bereits nächtens am Jungfernstieg bezeugt. Schon gar nicht ein mülltonnenprüfender Problembär oder ein kraxelnder Waschbär, die bekanntlich der menschlichen Zivilisation besonders aufgeschlossen begegnen.

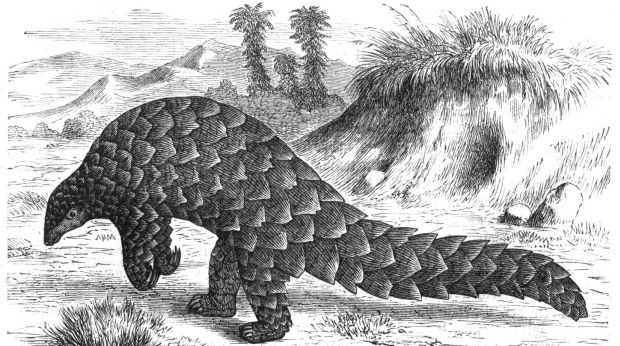

Es ist eine Eule, Aegolius funereus, „Begräbniseule“. Denn ihr Ruf, der mal schrill, mal hohl durch die nächtlich flüsternden Gärten hallt, klingt wie „kiwitt – kiwitt … gu-gu, gu-gu“, im letzten Abendschein von unseren Altvorderen schaudernd als Ruf des Sensenmannes gedeutet als bedrohliches „Komm mit, komm mit! Zur Ruh‘, zur Ruh‘!“.

Das ist die Stimme des Waldkauzes.(1)

Waldkauz als Ästling

Bild: bartbblom

Lizenz: Creative Commons

Der Waldkauz (Strix aluco) ist die häufigste heimische Eule (Strigida). Ein Oberbegriff für Käuze und Eulen lautet γλαῦϰ, gaux, wodurch lautmalerisch auf ihren Ruf Bezug genommen wird. Der Waldkauz wirkt taubengroß durch sein aufgeplustertes Gefieder, in Wirklichkeit ist er aber verglichen mit ihr sehr leicht. Käuze unterscheiden sich nur durch das kompaktere Erscheinungsbild von den übrigen Eulen. Sie sind scheue Zeitgenossen. Nächtliche Jäger, Nachtgreife in der Ornithologenfachsprache. Eulen halten sich am Tag verborgen; nur selten gewahrt man sie, reglos auf einem Ast verharrend, mal die Augen von einer Nickhaut verschlossen, mal scheinbar blinzelnd, dabei stoisch geradeaus blickend. Nur Eulen haben ein für menschliche Wahrnehmung erkennbares „Gesicht“. Beide Augen sind nach vorn gerichtet. Das ermöglicht ein räumliches Sehen. Ihre Augen gleichen in ihrem Gelbton denen einer Katze. Und tatsächlich, auch die Funktion ihrer Augen – das Auffangen und Vervielfachen der Lichtstrahlen in einer durch eingelagerte kristallartige Sensoren hochempfindlichen Iris, das Öffnen und Schließen der Pupille als Einlass kleinster Impulse – sind Katzenaugen vergleichbar. Nichts entgeht ihren Blicken, weil sie, mit zusätzlichen Halswirbeln ausgestattet, ihren Kopf um 240° drehen können. Sie haben sehr funktionstüchtige Ohren, denen der Federkranz, der die Augen umgibt, als Schalltrichter dient. So können sie sich auch bei völliger Dunkelheit über das Gehör orientieren. Hinzu kommen Besonderheiten, die den Flug eines Nachtvogels unhörbar, seine Gestalt kaum wahrnehmbar machen: ein samtartiges Gefieder, gezackte Flügelfedern, die das Fluggeräusch verschlucken, dazu ein unbeweglicher Ansitz und farblich der Umgebung angepasstes Gefieder.

Die Schreie der Eulen dienen der Kommunikation untereinander. Die Zeit ihrer Stimmaktivität liegt zwischen Mai und September. Der Ruf signalisiert den Revieranspruch des Männchens und ist gleichzeitig Lockruf mit dem Angebot eines Nistplatzes für ein Weibchen. Auf das Signal „schu-hu“ antwortet das Weibchen mit einem scharfen „kjewik“. Auch Warnrufe des Männchens an das brütende Weibchen oder die Jungen und deren Bettelrufe gehören zum Lautrepertoire.

Bemerkenswert ist der weithin hörbare Ruf des Männchens. Dabei bedient es sich eines unter seiner Kehle befindlichen aufblähbaren Schallkörpers, der eine Resonanz der Schwingungen seiner Stimmbänder erzeugt.(2) Dabei bleibt der Schnabel geschlossen, und die Halsfedern geraten in heftige Bewegung – vergleichbar dem vibrierenden Gefieder gurrender Tauben.

Das Nahrungsangebot auf kleiner werdenden Naturflächen wird geringer. Das mag der Grund sein, dass selbst Eulen den menschlichen Kontakt immer weniger scheuen. Inzwischen findet man den Waldkauz in Parks und Gärten mit altem Baumbestand. Die tagsüber im Verborgenen abwartenden Tiere finden hier das Lebensnotwendige: Mäuse, Käfer, Nachtfalter, Regenwürmer, Schnecken. Dazu im Schutze menschlicher Habitate sichere Brutplätze. Die nächtliche Aktivität bewahrt sie vor den berüchtigten tagaktiven Nesträubern, den Elstern und Krähen.

Die Aufzucht ihrer Brut wird mit jeder sich an die Umgebungsgeräusche und -aktivitäten gewöhnenden Generation selbstverständlicher. Tiere, die diesen Anpassungsprozess bewältigen, weil sie daraus Vorteile für das Überleben ihrer Art ziehen – Obdach, Schutz vor Fressfeinden und Nahrungskonkurrenz -, heißen Kulturfolger.

(1)

2)

(2)

Die Vögel erzeugen die Laute in einem eigenen Organ (Syrinx), einer Art von unterem Kehlkopf am unteren Ende der Luftröhre, an dem die beiden Hauptbronchien zusammenkommen.

http://www.kaiseradler.de/html/greifvogel_eulen_6b.html

Neueste Kommentare